|

Si ripresenta

lo spettro della cortina di ferro e della vecchia politica dei

blocchi - Privilegi e accordi separati minano l’uguaglianza tra gli

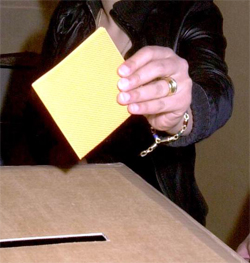

Stati dell’Unione - Rovesciare la tendenza della diserzione dalle

urne

di Marcello Palumbo

Nelle elezioni

che si svolgeranno dal 4 al 7 giugno per il rinnovo del Parlamento

Europeo oltre 400 milioni di cittadini sono chiamati a intervenire

con il loro voto sugli sviluppi della crisi economica e sul dissesto

istituzionale. Quest’ultimo potrà essere sanato dal referendum bis

degli irlandesi sul Trattato di Lisbona, atteso per il prossimo

autunno, e non c’è dubbio che la concatenazione della avversa

congiuntura economica con l’auspicabile recupero del senso di

responsabilità degli elettori dell’Isola verde giochino a favore di

un sì generoso per la ratifica dello stesso Trattato. Ma, auspici a

parte, lo stato dei lavori nel cantiere Europa presenta una visione

alquanto contorta. Enzo Bettiza, al cui valore intellettuale si

unisce una profonda conoscenza dell’Europa dell’Est, ha colto il

drammatico momento emerso dal vertice del 1° marzo a Bruxelles

scrivendo che “lo spettro che si aggira per l’Europa è l’Europa

stessa ormai in bilico tra malanni curabili e incurabili”.

E l’immagine della “cortina di ferro”, creata da Churchill

nel famoso discorso di Fulton del 5 marzo 1946, è riapparsa

nell’armamentario mediatico della conferenza a sottolineare la forte

delusione dei Paesi orientali che avevano imbastito un minivertice

separato alla vigilia di quello ecumenico. In quella sede il

premier ungherese Ferenc Gyurcsany aveva contabilizzato in 190

miliardi di euro il fabbisogno di aiuti per sollevare le economie

degli Stati dell’Est. La proposta giudicata in qualche modo

provocatoria avrebbe poi incontrato il “no” del Cancelliere tedesco

Angela Merkel, e quindi la conseguente bocciatura da parte del

vertice. Va anche detto che Polonia, Estonia, Slovenia e la stessa

Repubblica Ceca, rappresentata dal presidente di turno dell’Unione

Mirec Topolanec, si erano resi conto dell’ inopportunità del gesto

che avrebbe contribuito a ghettizzare gli stessi Paesi orientali, e

hanno fatto mancare il loro appoggio all’avance ungherese. Lo

stesso Topolanec, noto per il suo euroscetticismo, ma investito

dalla esigenza del ruolo, rassicurava i soci più disastrati

dell’Unione, affermando: “non lasceremo soli i partners in

difficoltà”. A sua volta il presidente della Commissione

Borroso lanciava un severo monito, dichiarando: “in Europa non ci

sono blocchi”. E l’immagine della “cortina di ferro”, creata da Churchill

nel famoso discorso di Fulton del 5 marzo 1946, è riapparsa

nell’armamentario mediatico della conferenza a sottolineare la forte

delusione dei Paesi orientali che avevano imbastito un minivertice

separato alla vigilia di quello ecumenico. In quella sede il

premier ungherese Ferenc Gyurcsany aveva contabilizzato in 190

miliardi di euro il fabbisogno di aiuti per sollevare le economie

degli Stati dell’Est. La proposta giudicata in qualche modo

provocatoria avrebbe poi incontrato il “no” del Cancelliere tedesco

Angela Merkel, e quindi la conseguente bocciatura da parte del

vertice. Va anche detto che Polonia, Estonia, Slovenia e la stessa

Repubblica Ceca, rappresentata dal presidente di turno dell’Unione

Mirec Topolanec, si erano resi conto dell’ inopportunità del gesto

che avrebbe contribuito a ghettizzare gli stessi Paesi orientali, e

hanno fatto mancare il loro appoggio all’avance ungherese. Lo

stesso Topolanec, noto per il suo euroscetticismo, ma investito

dalla esigenza del ruolo, rassicurava i soci più disastrati

dell’Unione, affermando: “non lasceremo soli i partners in

difficoltà”. A sua volta il presidente della Commissione

Borroso lanciava un severo monito, dichiarando: “in Europa non ci

sono blocchi”.

Dal Benelux a

Visegrad

Il rischio di

creare una nuova frattura fra le due aree continentali che sono

state artificialmente contrapposte per oltre 40 anni esiste e il

capo dell’esecutivo comunitario non poteva fare di meglio per

stroncare sul nascere una simile evenienza. Naturalmente non solo a

parole, con l’invito alla riflessione, ma soprattutto con gli aiuti

che non sono mancati fin qui e che non mancheranno in futuro. Del

resto la crisi ha colpito gravemente anche Paesi come la

sopracitata Irlanda che fa parte dell’ala occidentale. Quanto

all’esistenza o meno di “blocchi” o simili strumenti operativi,

purtroppo i vecchi soci dell’Ovest ne coltivano a iosa.

Cerchiamo di dipanare l’imbrogliata matassa, senza essere sicuri di

enumerarne tutti i numerosi nodi. Perché dimenticare o ignorare il

sussistere di profili particolari riguardanti non pochi degli Stati

membri che, per il gioco degli incastri, moltiplicano le

appartenenze o i collegamenti con l’intelaiatura internazionale

interna o esterna all’Unione? Si pensi al Benelux, alla Nato, all’

UEO, all’ Eurozona, a Schengen, all’ Iniziativa Centro Europea, a

Visegrad e via elencando. Il plenum dei 27 si ritrova

riprodotto tal quale nel Consiglio d’Europa, nell’OCSE e nell’ OSCE,

ma i suoi membri si sparpagliano in molti altri organismi

internazionali.

Esempi: Il Benelux, che diede lo spunto alla Comunità europea, e che

dal 1948 riunisce Belgio, Olanda e Lussemburgo in un sistema che non

avrebbe più motivo di sussistere dopo l’istituzione del Mercato

Comune e dell’Unione Economica e monetaria, resta in piedi vivo e

vegeto. Due Paesi, Gran Bretagna e Francia, sono membri permanenti

del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e sono altresì potenze

nucleari. Una vera Unione esigerebbe, anche se la cosa può apparire

al momento utopica, che queste loro posizioni fossero coordinate da

una visione congiunta, se non da una supervisione comunitaria. Solo

21 dei 27 Paesi dell’Unione fanno parte della NATO, con l’esclusione

dei Paesi neutrali (Austria, Svezia, Finlandia e Irlanda) e di Cipro

e Malta, mentre tutti sono iscritti in quel fantomatico club dell’

UEO, e tuttavia a diverso titolo: 10 ne sono membri effettivi, 6

membri associati, 5 Paesi osservatori, 7 partners osservatori (tra

questi ultimi figura anche il Liechtenstein che non è nell’Unione).

Separati anche

dall’Euro e da Schengen

L’ Euro è

attualmente adottato soltanto da 16 Paesi. Ne rimangono

volontariamente escluse Gran Bretagna, Danimarca e Svezia, mentre

per i nuovi membri si parla del loro ingresso nell’area a scaglioni

entro il 2015 (crisi permettendo). L’Eurozona, e l’Eurogruppo che la

rappresenta, volere o no, finiscono col costituire un organismo

destinato ad accentuare il dislivello tra i soci. Da notare che

l’Euro è stato anche adottato da Stati extracomunitari quali Monaco,

San Marino e il Vaticano.

Altrettanto travagliata appare la zona entro il cui perimetro sono

stati aboliti i controlli alle frontiere interne dell’Unione, la

zona Schengen, alla quale non partecipano Gran Bretagna e Irlanda,

mentre vi hanno aderito la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il

Liechtenstein, tutti e 4 Paesi extracomunitari.

Non mancano per altro aggregazioni multinazionali ritagliate dentro

e fuori i confini dell’Unione, come l’ Iniziativa Centro

Europea, che fu promossa dall’Italia nel 1989, e che da un’origine

“quadrangolare” (Italia, Austria, Jugoslavia, Ungheria) è passata ad

associare oggi 17 Paesi con lo sguardo all’ Est, tra cui 6 esterni

all’Unione, e il Gruppo Visegrad che raggruppa Polonia, Repubblica

Ceca, Slovacchia e Ungheria.

Da ultimo, Sarkozy ha invitato a Parigi per il 13 luglio prossimo i

capi di 43 Stati per esaminare l’idea di un’Unione Mediterranea,

tutta da scoprire e da apprezzare per le sue finalità, ma che

concorre a rendere ancora più avveniristico un organismo come quello

europeo bisognoso, al momento, soprattutto di rafforzare le

strutture interne.

A coloro che si sono scandalizzati per gli atti di solidarietà tra

i soci orientali dell’Unione, atti giudicati lesivi del principio di

parità tra gli Stati membri, vorremmo ricordare la lunga serie dei

guasti istituzionali prodotti dai sodali dell’Occidente, a

cominciare dall’affossamento della Comunità Europea di Difesa ad

opera dell’Assemblea francese nel 1954, alle successive bocciature

dei Trattati per mano di referendum popolari: il Trattato di

Maastricht da parte della Danimarca, quello di Roma da parte di

Francia e Olanda, quello di Lisbona da parte irlandese. Senza

contare le innumerevoli trasgressioni allo spirito comunitario

consumate attraverso forme conclamate o occulte di direttorii.

Esistono gli

Europei, bisogna fare l’Europa

La ricorrente

domanda che sottende, fin dai primordi, l’aspirazione all’unità

europea dopo che essa è entrata nell’arengo politico concreto, è

rimbalzata in un dialogo appassionato tra Ernesto Galli della Loggia

e Giuliano Amato sulle pagine del “Corriere della Sera” del 26

febbraio scorso. Il primo esclude ormai dalle prospettive concrete

la formazione di uno Stato federale europeo, per intenderci alla

maniera degli Stati Uniti. L’altro riconosce che l’idea di creare

uno Stato federale è stata un formidabile motore per la costruzione

europea, pur se oggi non costituisce la piattaforma ideale comune.

Ciò nonostante – sostiene Amato - una piattaforma ideale comune c’è

ed è rappresentata dall’idem sentire europeo, sostenuto da un

patrimonio di principi e di valori costituzionali trasferiti in

stampi giuridici e moduli organizzativi, ma anche di costume. La

partita è dunque aperta tra le forze disgregatrici e quelle

unitarie.

Che fare? Pensiamo che ci stia davanti un percorso opposto a quello

che suggeriva agli italiani del Risorgimento Massimo D’Azeglio: “gli

italiani hanno voluto fare un’Italia nuova…ma bisogna prima

che si formino loro”. Dalla seconda metà del secolo XX gli

Europei hanno sperimentato le loro affinità elettive, la loro

concordanza culturale pur nelle persistenti distinzioni di stili (“uniti

nella diversità”). Gli Europei esistono non solo come componente

antropologica, ma come collettività che si riconosce nella comune

origine e formazione; ora essi devono fare l’Europa, quella

istituzionale. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del

prossimo giugno sono dunque un’ occasione da non perdere, e

suggeriscono ai cittadini europei pensosi del proprio avvenire di

invertire la tendenza della purtroppo declinante affluenza alle

urne.

La risalita dal

declino elettorale

All’indomani

delle analoghe votazioni del 10/13 giugno 2004 notavamo la

differenza tra i risultati dei referendum di adesione svoltisi nel

2003 nei 10 Paesi entrati nell’ UE il 1° maggio 2004, i quali

registrarono un’affluenza superiore al 55 % e un consenso da parte

dei votanti superiore all’80 %, e la successiva prova elettorale per

l’ Europarlamento del 10/13 giugno 2004 in cui sia l’affluenza alle

urne sia il consenso precipitarono a quote minime. Il punto più

basso fu registrato dalla Slovacchia dove nel 2003 erano andati a

votare il 52,15 degli elettori, mentre nel 2004 i votanti erano

scesi al 16,66. Anche tra gli “anziani” dell’Unione si è registrata

una sintomatica flessione tra coloro che hanno esercitato il diritto

di voto per le Europee: dal 63% delle prime votazioni del 1979 alle

successive percentuali del 61%, 58,5%, 56,8%, 49,8% fino al 45,5 nel

2004. Ma alcuni Paesi si distinsero per controtendenza: l’Italia

passando dal 70,8% dei votanti nel 1999 al 73,1% nel 2004, il

Lussemburgo dall’87,3% al 90%, l’Olanda dal 30% al 39,1%, l’Irlanda

dal 50,2 % al 59 % e l’Inghilterra dal 24% al 38,9%. Dunque non è

vero che certe cattive pieghe e infauste correnti siano

irrefrenabili. Si può risalire la china.

I popoli

europei, dell’Est e dell’Ovest, del Nord e del Sud hanno ora a

disposizione un’arma per manifestare la loro volontà di reagire alla

crisi economica e alla crisi d’Europa: andare alle urne in massa.

Una rivolta democratica contro tutte le incertezze del momento.

|